特別支援教育制度の導入と校名の変更

※創立150周年記念誌より抜粋・要約

これまで、障害は健常者と異なるものとしてとらえられることが多くありました。しかし、1980年のICIDH(国際障害分類)や1993年のICF(国際生活機能分類)によって、障害を個人の特性だけでなく、環境との相互作用の中でとらえる考え方が広まりました。こうした流れの中で、障害のある人々に対する肯定的な理解が深まり、教育においてもインクルーシブ教育の推進が国際的に広がっていきました。

国内でも、2007年度より特別支援教育制度が導入され、障害の種別にとらわれず、子ども一人一人の教育的ニーズに応じた教育が行われることが原則となりました。特別支援学校には、医療・福祉・保健などと連携した地域の中核的な役割も求められています。

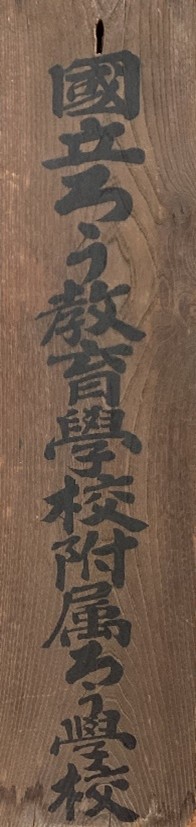

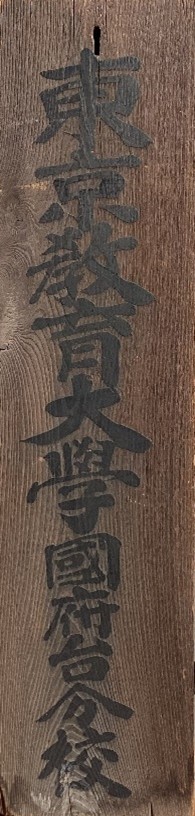

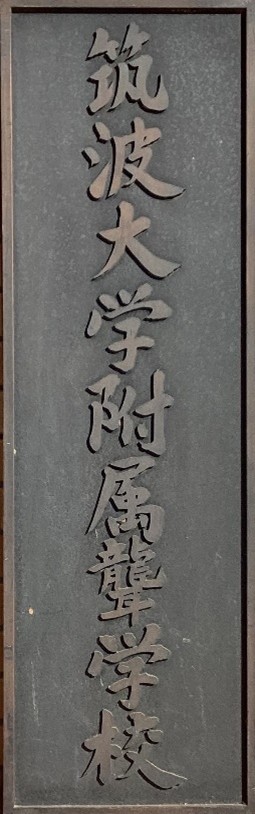

一方で、盲・聾学校からは、長年培われてきた専門的な教育資産が失われることへの懸念も示されました。特に聾学校は、聴覚障害児にとって自由にコミュニケーションができる心の拠り所であり、「聾学校」という校名そのものが、自己のアイデンティティを象徴する重要な存在でもあります。本校でも、教職員・保護者・同窓会が一体となり、校名の存続を求める署名活動や要望書の提出を行いました。

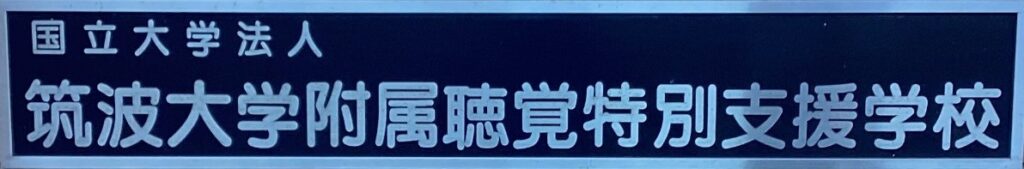

こうした動きを受け、文部科学省は「筑波大学附属聴覚特別支援学校」という名称に改称しつつも、「附属聾学校」の通称使用を認める方針を示しました。これにより、歴史的な教育的資産を尊重しながら、特別支援教育制度の下で新たな歩みを進めることが可能となりました。

制度施行から17年が経過した今、特別支援教育は徐々に浸透していますが、聴覚障害教育には依然として多くの課題が残されています。特別支援学校や特別支援学級がその専門性を生かし、子どもたちの多様なニーズに応じた継続的な支援を行うことが求められています。

筆者である元校長の齋藤先生と四日市先生は、本校が今後も全国・世界の聴覚障害教育の拠点として発展し続けることを期待しつつ、本稿をまとめられました。在校生や卒業生にとっての心の拠り所としての役割を大切にしながら、本校が新たな文化の担い手となることが望まれています。