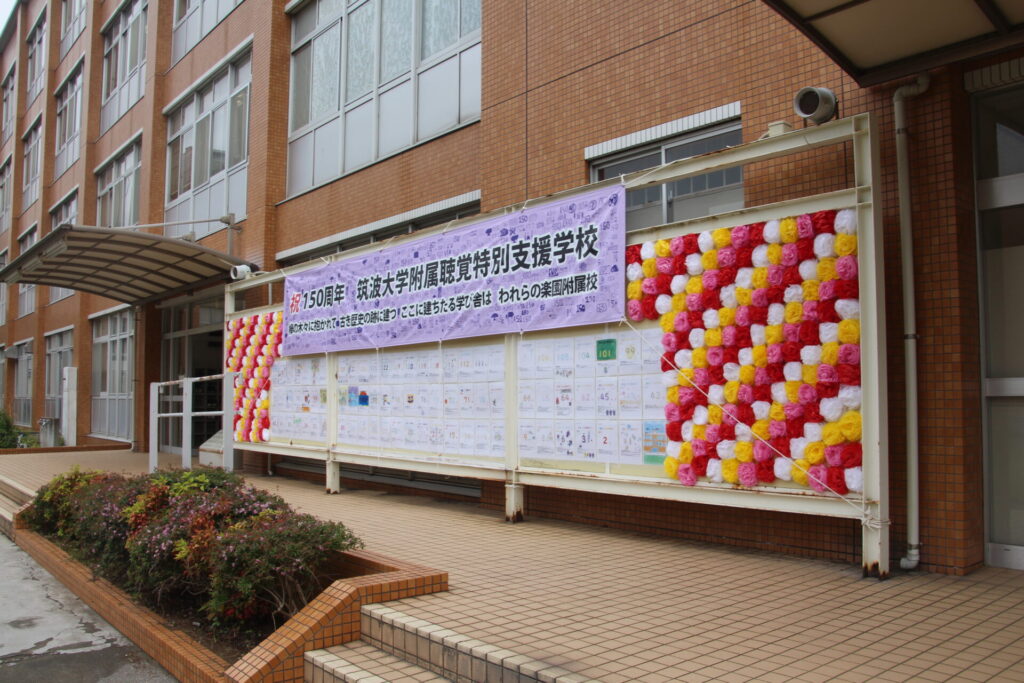

本校は、1875(明治8)年、楽善会(らくぜんかい)が組織されたのを発祥とします。訓盲院(くんもういん)、東京聾唖(ろうあ)学校、戦後は東京教育大学教育学部附属ろう学校となり、1878(昭和53)年、筑波大学附属聾学校となりました。2007(平成19)年、筑波大学附属聴覚特別支援学校と改称、我が国唯一の国立大学附属の特別支援学校(聴覚障害)として、社会の様々な分野で活躍、貢献する卒業生を多く輩出しています。

本校150年の歩みから、主な出来事をピックアップして紹介します。

「創立150周年記念式典の挙行」

2025年5月22日(木)、本校は創立150周年を迎え、本校体育館にて記念式典を挙行いたしました。当日は天候にも恵まれ、多くのご来賓にご臨席いただき、厳粛さと温かさが調和した式典となりました。

式典では、校長より、筑波大学の前身・東京高等師範学校の校長であり、柔道の創始者でもある嘉納治五郎の言葉「精力善用・自他共栄」が紹介され、「互いに信頼し助け合えば、自分も社会も共に栄える。この記念の日にこの言葉を胸に刻み、将来に生かしてほしい」と、幼児児童生徒に向けた励ましの言葉が贈られました。

また、生徒会長からは「150周年という節目に、幼児児童生徒を代表してあいさつできることを光栄に思います」と喜びが語られ、「これからの未来に向けて、本校で学んだ力を生かし、自立した一人の人間として社会で活躍したい」との力強い決意が述べられました。

さらに、姉妹校であるフランス・国立パリ聾学校、韓国・国立ソウル聾学校からもご来賓をお迎えし、国際的なつながりの中で式典を共に祝っていただきました。ご遠方よりお越しいただいた皆様に、心より感謝申し上げます。

150年の歩みを礎に、本校は今後も、聴覚に障害のある幼児児童生徒一人ひとりの可能性を育み、社会とつながる教育のさらなる充実を目指してまいります。

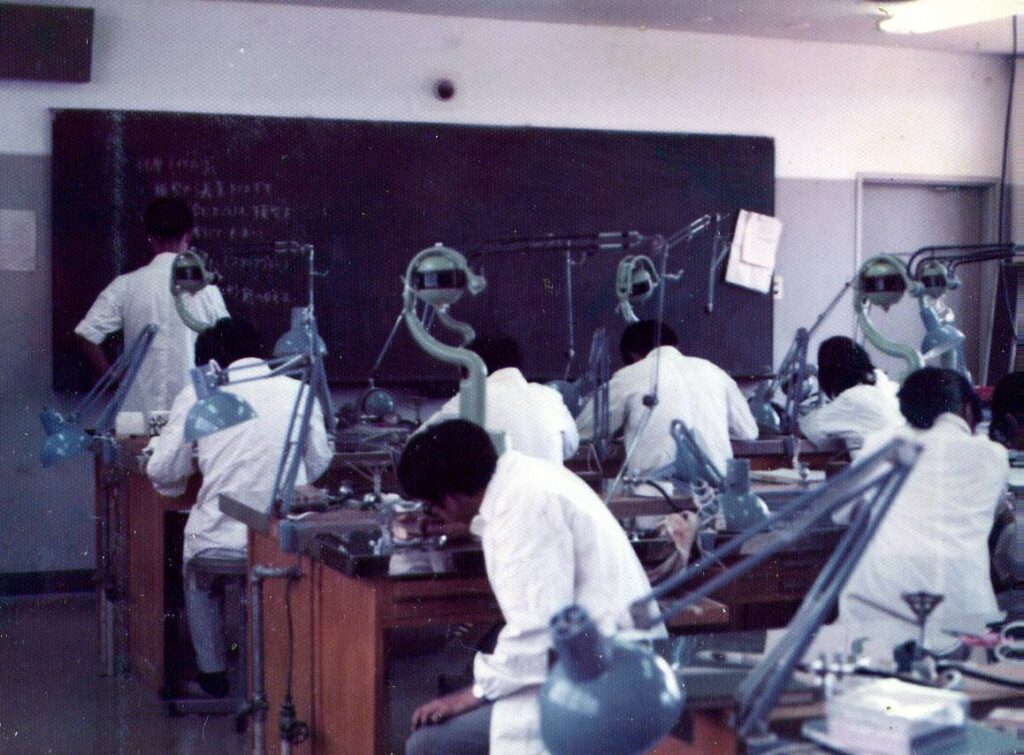

「本校歯科技工科の閉科」

1971(昭和46)年、東京教育大学附属聾学校高等部専攻科に「歯科技工科」が設置され、第1期生6名が入学しました。歯科技工士は歯科医療に欠かすことのできない、国家資格を持った医療技術者です。聴覚障害者にとってハンディキャップの少ない職業と注目され、1963(昭和38)年に聴覚障害者を対象とした全国初の歯科技工士養成機関として大阪府立堺聾学校歯科技工科が設置されました。次いで8年後に本校歯科技工科、さらにその10年後に北海道高等聾学校歯科技工科が設置されました。

大阪府立堺聾学校歯科技工科と北海道高等聾学校歯科技工科は既に閉科し、本校歯科技工科は2025(令和7)年3月をもって閉科しました。しかし、歯科技工士は聴覚障害者が最も多く従事している医療職種であり、今後も聴覚障害者の活躍が期待されるところです(筑波大学附属聴覚特別支援学校150周年記念誌編集委員会,印刷中)。

文献

筑波大学附属聴覚特別支援学校150周年記念誌編集委員会(印刷中)歯科技工科の教育.筑波大学附属聴覚特別支援学校150周年記念誌,60-63.

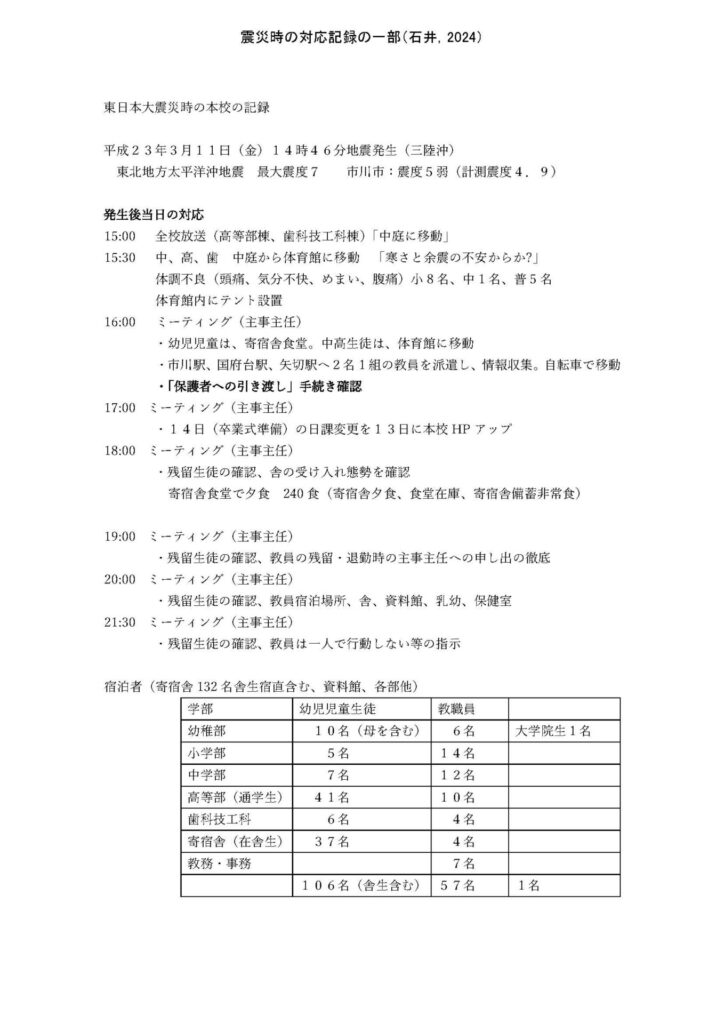

「東日本大震災」時の対応

2011年(平成23年)3月11日(金)14時46分に発生した東日本大震災は、東北地方を中心に甚大な被害をもたらしました。当時本校では、1次避難後、校内対策本部(副校長を本部長とする)の指示により、安全が確認された体育館に避難することとなり、幼児児童生徒の引き渡しが行われました。交通機関もストップし、保護者への引き渡しもままならない状態だったので、多くの子供たちが、教員と一緒に寄宿舎に泊まりました。総勢166名でした。子供たちは、寄宿舎生の食事を分けてもらい、高等部の通学生は、舎生の部屋に泊まらせてもらいました。舎生の中には自分のベッドを通学生に譲り、床に寝た舎生もいたそうです。被害の大きかった東北出身の舎生にとっては不安な状況だったでしょうが、それでも通学生のことを思いやっていました。幼稚部から中学部は舎室以外の広い部屋に分かれて夜を過ごしました。公共交通機関の運行停止や道路渋滞のなか、深夜に迎えに来られる保護者も多くいらっしゃいました。

震災への対応と協力体制構築の重要性を改めて知ることとなり、震災時の主要駅等への協力依頼など、PTAとともに新たな取組がこのときから始まりました。

文献

石井清一(2024) 学校危機管理及び防犯・防災について.令和6年度初任者研修資料.

「2020年2月の新型コロナウィルス感染症対応」

2020年2月27日安倍首相の新型コロナウィルス感染症に係る要請、翌28日の文部科学大臣の会見を受け、3月16日からの再開を予定していた本校は休校期間の延長を決めました。また、卒業式と入学式は学部ごとに実施しましたが、ほかの儀式はすべて中止としました。

眞田進夫現副校長は当時を振り返り、感染者の把握とその後の対応や指示に細心の注意を払う必要があったことや、自宅学習を余儀なくされた子供たちの学習保障のために熱心に取り組んだ教職員に感謝していることなどを語ってくれました。今後も非常時における組織的対応を迅速に行うことができるように備えたいと思います。

「パリ聾学校との姉妹校提携調印式」

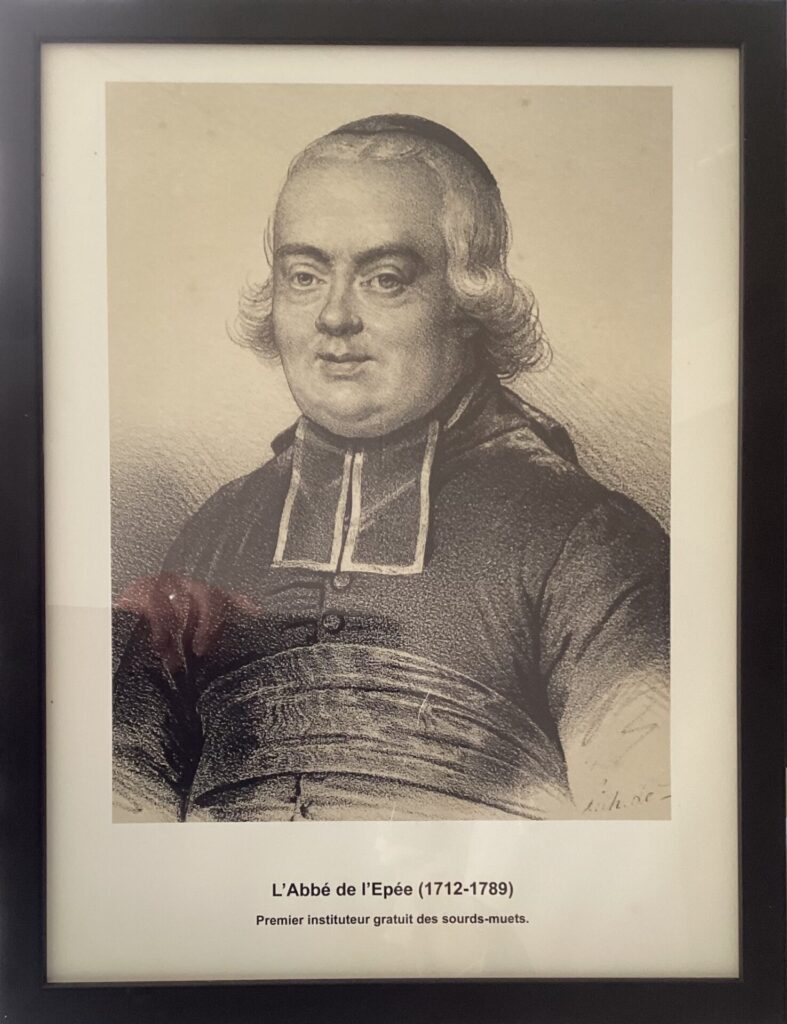

2003年9月、フランス国立パリ聾学校にて、本校(当時、筑波大学附属聾学校)とパリ聾学校との姉妹校提携調印式が行われました。調印式の挨拶で、当時の齋藤佐和校長は、アベ・ド・レぺを深く尊敬していた小西信八(のぶはち)校長が、1911年にド・レぺの生誕200年記念会を行ったことを紹介し、「古い絆と新しい絆によって、2校の交流計画が拡大し、聾学校同士の友情が固く結ばれ長く続くことを祈念したい」と述べました。

調印式後、2011年に教員相互の交流が始まり、2013年からは生徒間の相互交流が開始され、現在も交流活動は継続しています。

文献

齋藤佐和(2003)筑波大学附属聾学校・フランス国立パリ聾学校姉妹校提携調印式挨拶資料.

齋藤佐和(2023)パリ聾学校との姉妹校提携-20周年に寄せて-.聴覚障害,795,62-63.

「ド・レぺ生誕200年記念会」

今年(2024年)12月に本校高等部生徒10名がフランスを訪れ、フランス国立パリ聾学校の生徒と交流活動を行います。フランス国立パリ聾学校は世界最初の聾学校で、ド・レぺ神父によって設立されました。

1911年(明治44年)、本校(当時、東京聾啞学校)ではド・レぺの生誕200年記念会を開きました(7月25日)。当時の校長、小西信八(こにし のぶはち)は、聾唖者が分かる教育をはじめたド・レぺの精神と実践を讃えました(坂井,2020)。伊澤修二(前の東京盲啞学校校長、このとき貴族院議員)は記念会の祝辞の最後に、「今日、ド・レぺの徳を頌(しょう)するは、この教育に対する精神の甚深なるものにあるので、これは敬服措(お)くところを知らない。(中略)今日、わが国においてド・レぺの精神を強く奉じて、新しい研究をますます進めて日本のド・レぺというような人が一時も早く出てもらいたいと思う」と述べました(東京教育大学附属聾学校,1974)。

文献

坂井美惠子(2020)ろう教育人物伝⑲小西信八.聴覚障害,784,68-69.

東京教育大学附属聾学校(1974)東京教育大学附属聾学校の教育-その百年の歴史-.81-83.

「ベルとヘレン・ケラーの講演」

世界初の実用的電話を発明したアレクサンダー・グラハム・ベルは、聾学校で発音法を教えました(坂井,2022)。1898年(明治31年)の来日を機に、本校(当時、東京盲啞学校)主催の講演会を開きました(11月12日)。このとき、通訳を務めたのは、東京盲啞学校の前の校長で、アメリカ留学中にベルから「視話(しわ)法」を学んだ伊澤修二でした。

ベルは、サリヴァンをヘレン・ケラーに推薦したことでも知られています(坂井,2022)。1937年(昭和12年)4月15日にヘレン・ケラーが来日した際には、本校(当時、東京聾啞学校)で歓迎会を開きました(4月29日)。講演後、学校からは、生徒作品、桐箱入りの飾棚1個を記念品として贈呈しました。

文献

坂井美惠子(2022)ろう教育人物伝㉕アレクサンダー・グラハム・ベル.聴覚障害,790,64-65.

東京教育大学附属聾学校(1974)東京教育大学附属聾学校の教育-その百年の歴史-

「東京盲啞学校から東京聾啞学校へ」

東京盲啞学校は、1909年(明治42年)に東京盲学校、1910年(明治43年)に東京聾啞学校と2校に分離運営されることとなりました(東京盲学校は、新校舎(雑司ヶ谷町)に移転するまで指ヶ谷で授業を行いました)。

教員養成を目的とする東京盲啞学校の「教員練習科」は、分離に伴い「師範科」に改められ、やがて「師範部」となりました。後の「国立ろう教育学校」、「東京教育大学教育学部特設教員養成部」、「同教育学部附属リハビリテーション教育研究施設」へとつながるものです。また、1928年(昭和3年)には幼稚部の前身となる「予科」が設けられました(「東京教育大学教育学部附属聾学校九十年の歩み」、「東京教育大学附属聾学校の教育-その百年の歴史-」より)。

「埼玉県下に疎開」

太平洋戦争が激しくなり、東京聾啞学校指ヶ谷校舎は、昭和19年4月に閉鎖され、分散授業(居住地域ごとにいくつかに分け、その地区の生徒の家に集まって行う授業)が集団疎開の準備として実施されました。そして、9月になると、埼玉県下で疎開生活が始まりました。

疎開先は、埼玉県南埼玉郡の百間村(現在の宮代町)にある「西光院」と「宝生院」、埼玉県北葛飾郡の高野村(現在の杉戸町)の「永福寺」に分かれました。疎開生活に参加したのは、約半数の子どもたちだったようです。当時の様子は、「疎開生活の回想」(本校蔵書)から知ることができます。疎開生活は、学校の移転先が「国府台」に決まる昭和21年12月まで続きました(「東京教育大学附属聾学校の教育-その百年の歴史-」より)。

「指ヶ谷校舎」について

本校が、東京都中央区築地から東京都文京区指ヶ谷町(旧町名)に移ったのは、1891(明治24)年のことです。訓盲啞院から東京盲啞学校に改称して間もなくことでした。その後、東京盲学校と東京聾啞学校に分離し、口話法による授業が行われるようになりました。

しかし、太平洋戦争がはじまり、空襲も激しくなりました。昭和20年3月の東京大空襲から約2か月後の5月25日の空襲により、指ヶ谷の校舎は焼失してしまいました(「東京教育大学附属聾学校の教育-その百年の歴史-」より)。

「旧兵舎」

本校は、校名もいくたびか変わり、校地も東京都中央区築地、東京都文京区指ヶ谷町(旧町名)、そして千葉県市川市国府台と移りました。

国府台の地に移ったのは、終戦後2年経過した昭和22年で、旧軍施設(旧東部85部隊跡)が本校(当時、東京聾啞学校)の新しい教室となりました。旧兵舎の営舎を改造した教室のほか、間柱(まばしら)の立っている薄暗い教室や馬小屋を改造した教室もありました。旧兵舎跡に漸く落ち着いた昭和29年、当時の生徒の要望で生まれたのが、文集「旧兵舎」です。現在、第70号を数えます。(「東京教育大学教育学部附属聾学校九十年の歩み」、「東京教育大学附属聾学校の教育-その百年の歴史-」、「筑波大学附属聾学校創立110周年記念誌」より)。

本校のシンボル「欅(ケヤキ)」

本校小学部の校庭の「欅(ケヤキ)」は「いちかわ景観100選」に選定されたことがあります(平成18年度)。樹齢は300年から400年と言われていますので、江戸時代に植えられたことになります。江戸時代、将軍坂から寄宿舎に向かう道は「総寧寺(そうねいじ)」(今も里見公園の近くにある)の参道だったようです。道の両側に大きな木が多いのはそのためだとも言われています。参道から外れたところにある校庭の「ケヤキ」は、誰が何のために植えたのかよく分かっていません(2021年3月筑波大学附属聴覚特別支援学校PTA作成「各部行事の詳細・Q&A質問コーナー」より)。

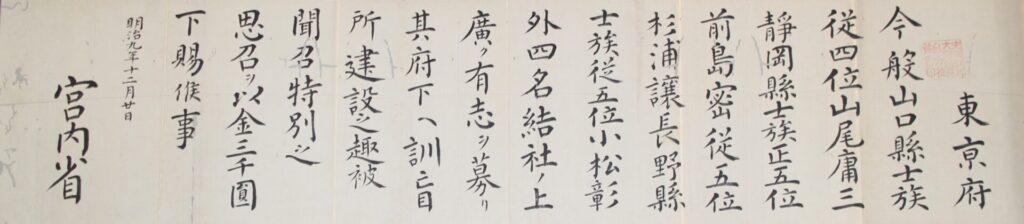

訓盲院設立に尽力した山尾庸三

※山尾庸三公胸像は,2014年4月20日,山尾信一氏と筑波大学附属聾学校同窓会より本校に寄贈された.

山尾庸三(1837~1917)は、イギリスの造船所で耳の不自由な人が熟練工として立派に働いているのを見て、教育の効果を認め、盲学・唖学の二校を創建する建白書を提出することになったとされています(「東京教育大学附属聾学校の教育-その百年の歴史-」より)。

山尾庸三らの訓盲所設立のことをお聞きになった明治天皇から1876(明治9)年に三千円のご下賜金をいただくことになりました。ご下賜金を受けたことで楽善会(らくぜんかい)の事業の基礎が確立することになりました。

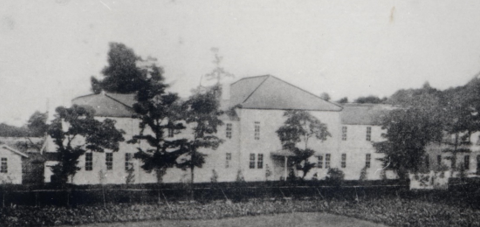

訓盲院の設立

※訓盲院校舎模型(塩野谷富彦氏(昭和53年度卒)製作)は,筑波大学附属聾学校同窓会より同窓会創立120周年記念事業として本校に寄贈された.

1880(明治13)年2月に盲児2名、6月には聾児2名が入学しました。東京築地の当時の建物は、93坪余の総レンガ石造でした。校舎の建築にあたっても、盲聾者への教育のためにと有志から多大な寄付がありました。その後、1891(明治24)年には東京小石川区指ヶ谷(現東京都文京区白山)に移転しました(「東京教育大学附属聾学校の教育-その百年の歴史-」より)。

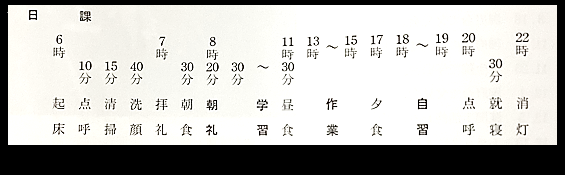

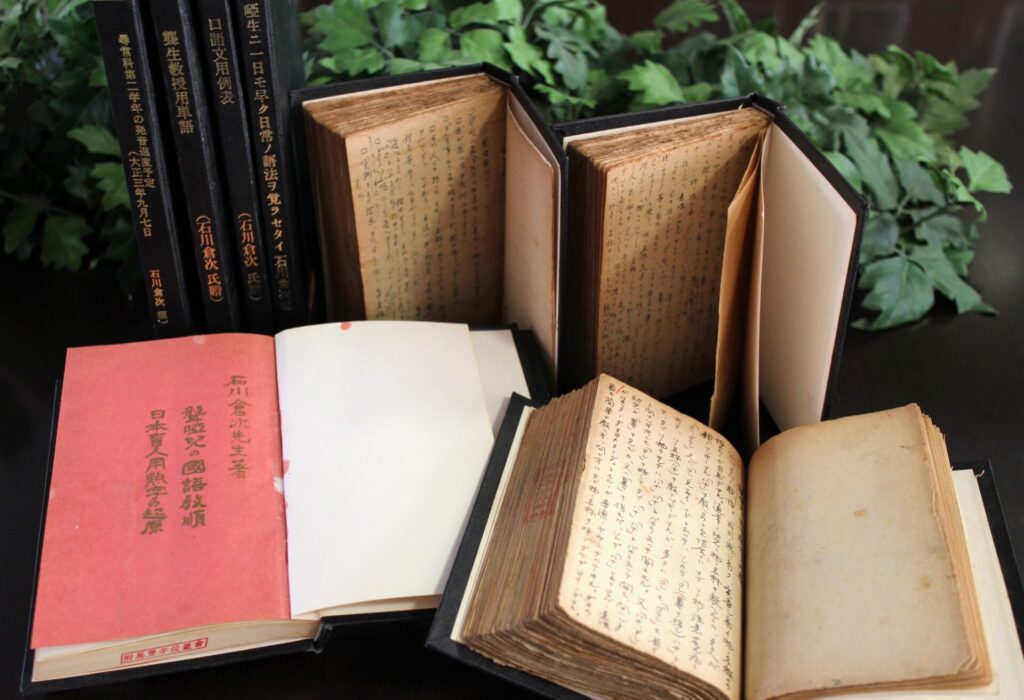

石川倉次の聾児の教材

点字翻訳者として有名な石川倉次(1858~1945)は、聾児のための多くの教材を作成しています。指導実践をもとにまとめられた文法事項や発音の指導順序を記載した教材(「国語教順」等)は、現代の指導にもつながるものです(「東京教育大学附属聾学校の教育-その百年の歴史-」より)。